23°18′17 N 113°33′48 E——2007届校友梁智斌(撰于2020年)

报一个专业,读两个学院

报一个专业,读两个学院。这听起来有点匪夷所思,但我的故事就是发生在增城学院仍然是华师一个独立二级学院的背景之下。

(本人2013年所拍的对比图,非本人开学典礼)

我被录取的是华南师范大学增城学院地理信息系统(Geograthic Information System)专业。当年很有意思,报的是增院的专业,但大部分老师来自华师地理科学学院。大学四年每学期都有一部分时间要每天早上7点坐校车到华师上课,下午5、6点左右从华师回增院,成了华师与增院之间的求学候鸟。总会说“只有人等车,没有车等人”,但我们是反过来。说到这里还挺感谢增院校车师傅们,谢师傅、黄师傅,还有当年的刘师傅,四年里能包容我们班少数同学赖床耽误发车时间外,还安全护送了我们将近四年的候鸟求学时光。下面这张图是早期校车和现在校车的对比照,当年我们去华师地科院上课,正是图中那款旧校车。

于是四年下来,因为我们生活在增院、部分学习在增院、课外活动在增院,而大部分老师又来自地科院、穿的还是华师的校服、专业学习时光大部分在地科院、毕业答辩在地科院,毕业证与学位证都还是华师的,所以我们这一专业同学读的是一个专业,但对增院和地科院都有感情。

当年校服

当年校徽,“HNSD”意思是“华南师大”

埋头在地科,奔跑在增院

自然地理、人文地理、环境地理、测量学、地理信息系统、遥感图像处理、WebGIS、MapObject......当年读这类课程,心情用现在的描述就是“我是谁?我在哪?我为什么读这些课程?”还不包括一堆的计算机类课程,如数据结构、数据库原理、MIS、软件工程、编程语言等等。自己喜欢而且又是自己选的专业,跪着也要不挂科。专业课的硬骨头,估计连二哈都不想啃,每次到地科院上课,坐在六楼的专业实验室或者一楼课室上课,特佩服授课的老师们,能把“天书”讲成“人话”,换作自己自学十有八九是毕不了业的。

课程虽难,但过程有趣。大家会觉得地理是文科,但其实在大学中,地理是理科。最近“书香广商”系列活动之一“阅读有益,书中无疫”居家阅读活动,就有一期阅读是关于地理学,里面也提到为什么大学中地理是理科的原因。课程中有不少实践课程,例如测量学需要户外考察、人文地理学需要专业调研,这些实践实实在在把领进这个专业的大门。

摄于2019年,路过华师地科院门前

看到测量学课程专业实践课堂,想起当年的我们,部分学习在增院、课外活动在增院,而大部分老师又来自地科院、穿的还是华师的校服、专业学习时光大部分在地科院、毕业答辩在地科院,毕业证与学位证都还是华师。

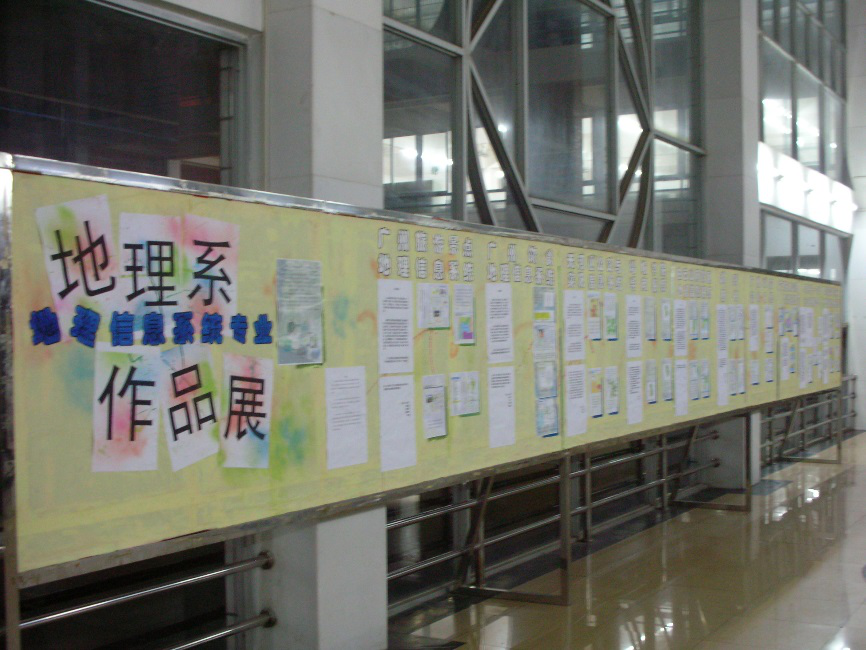

专业实践作品展图1,地点是一教二楼

图右方“珠江沿岸滨水地理信息系统”为本人所带团队完成

求学在地科,奔跑在增院。“奔跑”主要是指课外生活。跟大多数大学生一样,我们专业也有自己的班级活动、羽毛球比赛、辩论活动等等。定向越野活动在近年比较流行,其实当年我所在的地理班就举办过类似的活动,叫“地理寻宝大赛”。

这项活动是我们整个班负责,活动形式是每组一份寻宝地图,在地图上指定任务点完成任务后,可以获得最终“宝藏”的位置线索,用最短时间获得宝藏的队伍胜出。有地图、定点、打卡任务、活动计时,这不就是现在定向越野活动的标配吗?

这项活动我们班举办了两届,我还记得第一届发生了一件事。举办第一届地理寻宝大赛的范围是整个增院范围,图书馆新馆大楼还没开建。图书馆大楼所在位置其实是一座山,我们把最终“宝藏”藏在这山的某一处。当年增院里还有一所学校叫华澳国际会计学院,有来自澳洲的外教在校园教学和生活。那时活动跑得最快的一组提前获得了线索,就到了山上去找“宝藏”,经过一番拨草丛翻泥石,这组同学找到了一个汽水罐,并且一脸兴奋奔到了终点。我们班活动负责人看到随即就懵了,因为这并不是我们预设的最终“宝藏”,而他们觉得这是最终“宝藏”的原因是,这汽水罐里头卷着一捆澳元,这组同学就认为我们本次活动大奖就是这些澳元。结果,在一番解释后,这组同学赶紧回去继续找大奖,还顺便翻起一宗盗窃案。

第二届地理寻宝大赛起点,左上方是图书馆开建的工地,也是第一届寻宝大赛“宝藏”所在的山头

地理寻宝活动图1,奔跑到下个任务点

地理寻宝活动图2,任务点

活动终点,可以留意当时记录成绩用的电脑

书山有路“勤”为径?

要说,我跟增院(广商)最深故事,那就是图书馆。现在的我是图书馆馆员、信息技术与工程学院教师,这是我毕业后在学校的身份,但我毕业前的身份,是图书馆的一名勤工助学学生。我从大一开始在图书馆担任勤工工作3年多,到大四下学期才离任。尽管现在图书馆里面我年龄不是最大,我却伴随着图书馆由在一教的7个阅览室发展到现在有自己独立大楼的图书馆。

现图书馆大楼地址,原为一座小山头

在担任勤工期间,我主要工作就是在图书借阅室负责图书上架,在其他书库和原电子阅览室负责值班工作。当年图书馆阅览室位置,电子阅览室在一教一楼,二三楼分布有6个阅览室。一教曾经有图书阅览室的痕迹,已经在学校升级改造过程中隐去,却清晰印在我脑海中。

图书馆大楼即将落成

在现在图书馆大楼正式使用前,有一项工作最为迫切,那就是图书打包和搬迁。当年,我们勤工队伍十几个学生,在图书馆大楼落成前的暑假,每天给各个阅览室的图书进行打包、帮图书馆装新架子、把图书上架。要说当年最刺激的,就是晚上要睡在门都还没有装的图书馆里负责晚上执勤,半夜起来提着手电筒在没有通电的楼道巡逻。

2006年11月23日,图书馆大楼正式开放

两位女同学在开馆当天的留念照片

2006年11月23日,图书馆新大楼落成后首次开放。这个日子已经没多少人记得,甚至可能记得的人只剩下我。原本图书馆还可以更早开放,因为开馆前消防设施还没完善,所以开放时间延后。也是从这个时间开始,我从图书馆勤工身份而来,与图书馆的故事即将进入另一个阶段一直至今。

后记

感谢这次校友会的邀稿,让我重新回顾了一段已经被很多人遗忘的时光,一个被遗忘的专业,一个也许大家不了解的图书馆过往。从增院到广商,同一片土地发生着大大小小不一样的故事。这几年偶尔会碰到很多毕业十年以上的校友回校逛逛,有的自己回来、有的跟朋友回来、有的带着一家大小回来,碰到我第一句基本是“你不就是以前......”。是的,我们曾经在增院相识,我是大家在增院(广商)故事中的一个小过客。学校已经有了很大变化,希望校友们多回来走走,回忆当年在这里的点点滴滴。而我本人的故事,作为一个曾经的“地理人”,依旧在23°18′17 N,113°33′48 E(图书馆的经纬坐标)这个坐标上,作为一名“图书馆人(图夫)”继续发展。