创业从何开始?他说从一项“能赚钱的小生意”起步 | 第96期广商校友讲堂

洞察新消费需求,于空白处发现机遇;构建系统性经营,从规划中赢得未来。

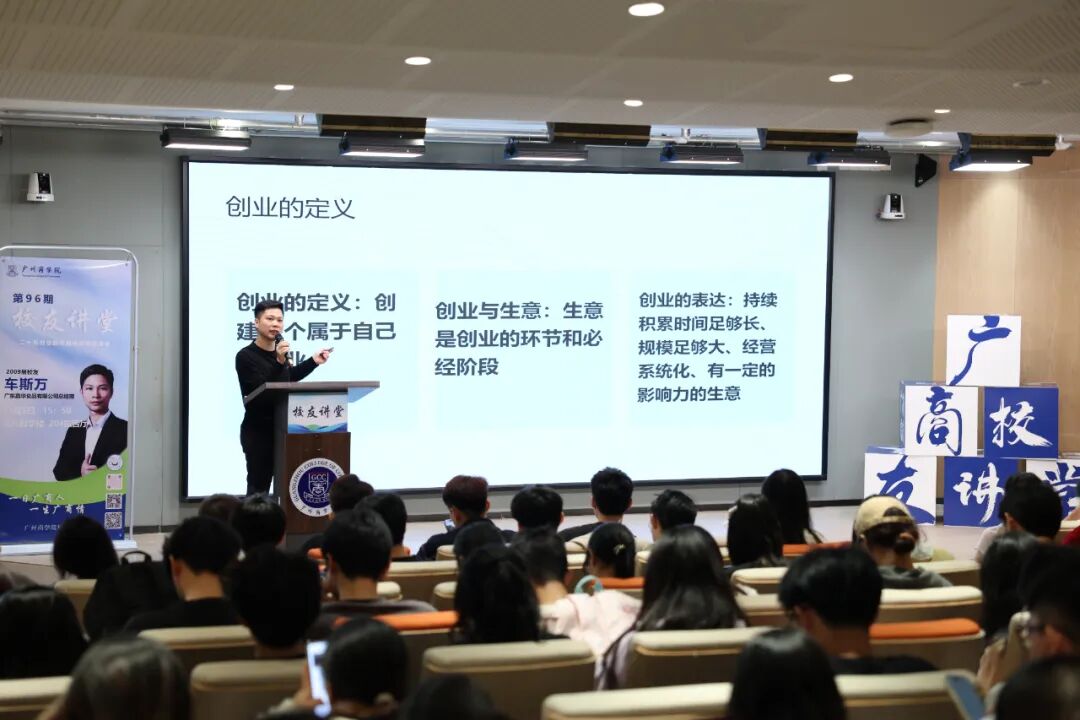

11月6日下午,第96期校友讲堂在八教204报告厅顺利举行。本期讲堂邀请到2009届校友、现任广东嘉华食品有限公司总经理车斯万重返母校。以“二十年创业的深刻体会和方法论”为题,与各位师弟师妹一起探讨他的创业历程。学校校友会执行会长、校友办主任、品牌宣传部部长翁楚歆副教授,校友办全体老师及各学院师生代表线上线下490余人参加本次活动,活动由校友交流发展协会余思慧同学主持。

直击校友讲堂活动现场

“什么是创业?什么又是生意?”车斯万一开场便抛出关键问题。他以同学开咖啡店为例,清晰界定:若只为短期盈利,那是“生意”;若以打造品牌、建立系统、影响行业为目标,才是“创业”。创业是持续积累时间足够长、规模足够大、经营系统化、有一定影响力的生意。他强调,创业不是一蹴而就,而是从一项“能赚钱的小生意”起步,逐步构建体系的过程。

在车斯万看来,新一代创业者应关注的不是宏大叙事,而是发掘并执行一项赚钱的小生意的能力。这才是创业的真正开端,是别人无法替代的一步。他鼓励学生从校园阶段就开始尝试,哪怕只是一个小项目、一次小合作,都很有可能是未来创业的基石。

车斯万坦言,当今年轻人与前辈创业者相比的独特优势:对新平台、新工具的天生敏感。他以AI为例,讲述一位家具厂老板通过引入AI设计流程,将17人的设计团队精简至2人,效率却大幅提升。他直言,“你们一拿起手机就知道怎么用抖音、小红书,而我们还要学习。这是你们未来淘汰我们的最大资本。”

车斯万还对有创业想法的同学提醒道,关注“新消费人群的需求”。作为00后,他们本身就是新消费的主力,对市场变化有本能洞察。“比如零食集合店,我一开始不理解为什么有人会去,后来才发现那是你们的消费场景。”他鼓励学生从自身需求出发,发现未被满足的市场空白。

在创业者必备能力中,车斯万将“商业可行性敏感度”置于首位。“这是一种商业第六感,是我看了300多份商业计划书、交流过无数团队后形成的直觉。”他坦言,许多创业项目失败,不是因为执行不力,而是从一开始就缺乏市场基础。“顶层设计”与“机制设计”被他反复强调。他以一家估值60亿的公司因股权设计不合理而崩塌为例,说明早期设计的重要性:“钱怎么进怎么出,人怎么进怎么出,这些看似枯燥的问题,往往决定一个企业能走多远。”

整场分享,车斯万还不断强调“务实”与“行动”的必要性。创业是一项务实的行为,不应存在情绪问题——遇到问题,解决问题。讲座尾声,他鼓励学生“祛魅”创业,不必将其神化,而应视作一项可通过努力实现的职业选择。

校友讲堂分享嘉宾聘任仪式

翁楚歆为车斯万颁发校友讲堂分享嘉宾聘书

翁楚歆为车斯万赠送纪念品

合影留念

校友讲堂互动环节

问题一:师兄您好,您刚刚提到说可行性的敏感度的重要性。我想请问一下,对于我们在校大学生来说,如何去提升这方面的能力呢?您有什么经验或者是建议吗?

车斯万:我创业的种子早在初二时就已种下。当时偶然读到一本《世界500强》,让我第一次见识到商业世界的广阔。从那时起,我开始专注阅读全球商业报告,这个习惯一直保持至今。我的认知和发展主要来自两部分:一是阅读各类商业报告、书籍,二是将实践中获得的经验与这些报告整合调整。虽然我大一才正式创业,但初二、初三就已为创业做准备,这份创业热情源于偶然接触到的商业报告——别人看故事、小说时,我更爱读公司的发展经历。我也希望大家多接触这类领域的书籍,激发自身灵感。

问题二:师兄您好,首先谢谢您今天百忙之中抽出时间来参加校友讲堂。我的第一个问题是,您的第一个创业计划是怎么从无到有,逐渐完善成熟的。还有一个是想请教一下您是怎么组建自己的团队的。

车斯万:我一开始所谓的创业,其实就是做生意。大学刚入学,就和师兄、朋友们一起吃饭聊天,讨论能做点什么生意。那时候敢想敢做,机会很多,我大一就同时组建了四五个团队,做过餐饮、互联网,也做过通信设备、手机、电脑等生意。那时候根本没有“团队”这个概念,都是临时凑在一起的“团伙”,谁愿意管钱就当财务,谁愿意卖就做销售,根本不在乎专业对口。我们都是边做边学,谁愿意承担责任,谁就顶上那个位置。现在回头看,所谓的团队,其实就是几个人一拍即合,决定一起做点事,就这么简单。