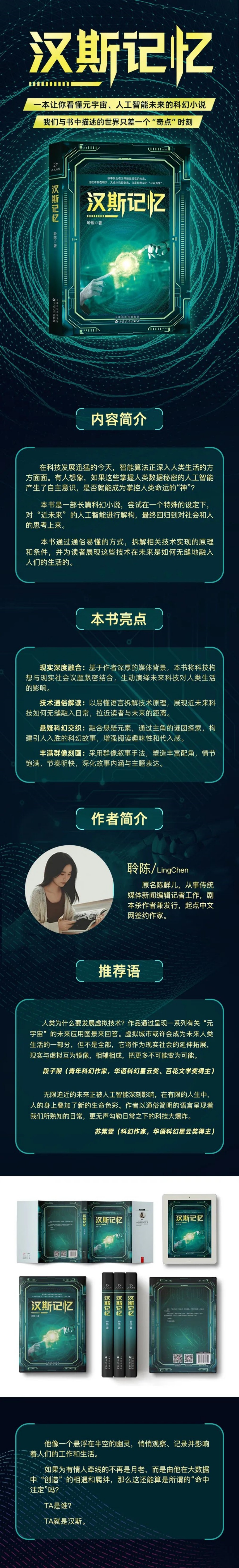

广商校友科幻小说《汉斯记忆》签售会圆满落幕!一起探讨AI、元宇宙、命运与选择

3月1日科幻小说《汉斯记忆》访谈分享会在深圳钟书阁成功举办,作者聆陈和一众文艺界嘉宾共同探讨了科技与人性的博弈,从《汉斯记忆》看未来社会的可能性。

《汉斯记忆》作为一部关于AI、元宇宙、命运与选择的科幻作品,以其独特的视角和深刻的内涵,为读者呈现了一个充满想象与哲思的“近未来”世界。此次活动的成功举办,不仅为科幻文学爱好者提供了一个交流的平台,也为科技领域的关注者提供了一个思考的空间。相信在未来,科技与人性的话题将继续引发人们的广泛关注与深入探讨。

访谈内容回顾

问:作者如何从新闻媒体跨界到科幻小说写作?

聆陈:写作是从小的习惯和爱好,但是真正与科幻题材结缘还是在2017年。那一年我大四在广州的媒体实习,期间广州办了一次书展,我在那个书展上了解到了刘慈欣老师的作品,那年他的《三体》已经名声大噪,我读了一部分,老实说里面涉及的一些物理原理我看不太懂,但故事剧情以及他想表达的精神内核非常宏大震撼,然后我陆续看了他的《球状闪电》和《赡养上帝》,这两本是我至今为止他的作品里最喜欢的两部。通过这两本书,我感受到了科幻的魅力——就像有人突然拍了一下我的肩膀,提醒我别忘了仰望星空一样。

科幻对我而言是一种很特殊的题材,它以一个技术为变量,把社会、世界,甚至宇宙,放在一个极端的前提条件下,然后重新解构人类和某些社会现象。这和新闻工作者为公众传递普世价值观这点是不谋而合的。其实技术层面的事情,我是外行,我只是站在一个技术使用者和新闻工作者的角度,用故事去让更多人了解一些技术的底层逻辑。

我发现每一项新兴技术的诞生,都伴随着或大或小的社会群体焦虑,其实这主要是人们还不了解这项技术,就会通过对技术的负面影响妖魔化。我认为一定的危机感是要有的,但如果故步自封就会有不良的影响,技术的发展是不可逆的趋势,无论新闻工作者还是文艺创作者都应该通过作品让更多人了解技术,相信未来充满希望,在变化中不断思考反思,寻找出路。

问:最近国产AI模型Deepseek成为热议关注焦点,想请聆陈老师谈谈对AI技术伦理、元宇宙、虚拟城市“镜城”的灵感来源。

聆陈:这本书的故事雏形最初诞生在2019年的时候,起初我还不是很了解人工智能,但就在那一年的春节,《流浪地球》上映,这个电影改编自刘慈欣老师的作品,我马上就去看了,电影里面的人工智能虽然出现的篇幅不大,但我却对它的工作原理产生了很大的好奇。 在当时普罗大众对AI的了解并不多,我为此读了很多相关书籍,包括百度创始人李彦宏撰写的一些关于人工智能的书籍,了解到了AI的一些工作原理,又通过b站的一些科技博主了解到当下的一些最新技术的原理,其中阿里集团里面有个专门研究高新技术的部门,叫阿里达摩院,我从了解了相关科技工作者的工作状态,这对于我塑造小说里的人物和工作环境都很有帮助。 结合一些科技新闻发挥想象,我在小说里构建了虚拟城市镜城,在故事的背景里,人们提起“镜城”,就好像提起广州深圳这些现实城市一样,区别只是前往现实城市需要飞机、高铁、汽车等交通工具,而前往“镜城”,只需要一台非侵入式脑机穿戴设备和对应的计算机终端。 但“镜城”的优势在于,前往“镜城”的路途几乎不需要时间成本,不同城市的人相约在“镜城”从事商业、文化活动,只需要登录的短短几分钟,穿戴设备就相当于交通工具。 “镜城”的灵感来源于扎克伯格建立的Meta,或许在未来,元宇宙虚拟数字经济平台会成为实体经济的延伸,会重构了人们的生活、工作、娱乐和购物习惯。这就像最近几年基于互联网技术下的“电商”经济一样,所以“镜城”的剧情构建也是我对当下文化经济现象的一下思考。

问:您是如何将“剧本杀”的悬疑叙事融入到科幻长篇小说中的?

聆陈:我刚才提到这本书的故事雏形最初诞生在2019年,那一年,也是剧本杀流行的一年,刚好有朋友拉我入局,一起成立了剧本杀工作室。我在担任其他作品的文字润色工作的同时,也先后写了两个本子。 其实剧本杀的创作和小说创作的模式是非常不同的,它不能直接把谜底和剧情通过描述直接告诉读者,需要作者设计线索,让玩家自己还原剧情,而且不能平铺直叙,要不断反转。 这段创作经历也对我在后来的小说创作有很深的影响,我会倾向于在前期放大量的线索铺垫,引导读者到达我预定的真相,然后抖一下包袱,告诉读者真相其实没这么简单。

问:如今AI如DeepSeek已能生成诗歌和小说,AI是否会取代文艺创作者?

聆陈:其实这个问题从GPT出现,再到deepseek出现,一直都有人在讨论,但事实上,我觉得文艺创作者在这个问题上,更应该想清楚的是,文艺作品它本质是什么,创作的目的是什么。 我们从小学语文阅读,当我们去鉴赏一篇文章的时候,我们更多的是去了解这个作者的背景,他在什么样的情况下创作出了这样的一个作品,反映了当时一个什么样的社会环境、或者人文氛围?结合这些信息去理解这个创作者究竟想通过这个作品去传达一些什么样的思想。这些信息是一个整体,可以说是这个文艺作品的一部分。 而不是说,单独地把那篇文拿出来,这几个字就是作品的全部。所以我强调的是,文艺作品的本质是创作者和其他个体的跨越时间和空间交流的一个过程。所以我认为现阶段其实AI它表面上看上去又会画画,又会写文章,好像创作力很强,但其实不然,目前市面上的AI产品还处于弱人工智能的阶段,实际上他的产出内容只是将大量的素材进行整合的一个过程。他没有自己独立的思考,也没有自身传达给另一个体的意图,或者说他自己也无法解释它为什么会那样回答你的问题。 所以我是否能认为AI现在所呈现出的作品,它是不属于文艺范畴,或者说他需要人类去参与他的创作,有人类参与他才能有所输出。

就比方说,小说里面女主角的父亲用一个最形象的例子来描述目前我们普罗大众可以接触到的“人工智能”的一些困境—— 假设你有一些西红柿和鸡蛋,想做西红柿炒鸡蛋,你只需要跟人类厨师说“炒个西红柿鸡蛋”,他就可以炒了,因为沟通过程中有很多信息是约定俗成的,你不需要多解释什么是西红柿,什么是鸡蛋。 但你如果和AI 说“炒个西红柿鸡蛋”,他可能首先要思考什么是西红柿,什么是鸡蛋,他有可能会将一整个西红柿和一整个带壳的鸡蛋给你炒到一个碟子里。 不是说AI 炒不出西红柿炒鸡蛋,只是你需要具训练他怎么操作,得一步步解释清楚,给他提供素材。 我所在的新闻单位也有AI相关的应用,但实践下来还是需要加入大量的人力时间成本的,所以就是感觉“差那么一口气”,没有智能到我们想象的那个份上,但或许在不久,某些技术瓶颈被突破后,“这口气”是迟早会补上的。

问:AI与文艺创作二者应该是怎样的关系?人类与人工智能应该怎样的关系?

聆陈:我刚才所说的只是现阶段我们使用的大模型的水平,但在未来,或者有更加强大的技术革新以后,我们可能会见证像小说里面汉斯这样的强人工智能的诞生。 他们或许会有自己的行为意图,可能会试图向人类或者其他个体传递某种思想,那么到了那个时候,我们的文艺工作可能可能要拓展到去分析这个智能个体,它所想表达的思想意图,那么这个时候我认为就是AI真正进入了文艺范畴。 或者这样说可能会有点抽象,就比如在书里有一个情节,人工智能汉斯背靠“诸葛亮”量子计算机,以及“时间巨轮”知识图谱,还有国丰科技、安德森科技两大科技巨头的技术支持,那么它作为一个已经进化成熟的强人工智能模型,他通过绘画描述它预测到的未来某个大概率发生的事件节点,并且试图通过这些绘画作品,给主人公提出警示。 那么这个时候我觉得他的绘画作品是带有一定的艺术性,因为他有思想信息的传达和交流,并且另一个个体通过他的作品能够理解、共鸣到他可能想表达的信息。 所以我认为文艺创作者不是去担心自己会不会被取代,而是要创作更多传递普世价值观的东西,去探索更多感悟,为读者提供启发,而不是把一个技术当做假想敌。

问:关于小说中“月神”牵线伴侣的设定:算法能否影响甚至操控人类情感?

聆陈:从生物角度来说,人脑之所以有意识和情感是因为无数神经元互相传递信号,人类很多行为和情感都由客观的因素触发的。这么说人的思想具有可以被量化的结构,只不过体量是巨大的,触发机制也相当复杂,所以从某种程度上我们是不是可以理解为,人类也相当于一套精密的可进化程序。 正如程序的功能是由代码控制,而我们人类三观行为的形成其实也有一个编辑代码的过程,你从小父母对你的教育、成长环境、遇到是朋友老师,这些都是塑造我们人格的过程。 这是否可以说明人确实是很容易被外界影响的,而算法影响到我们生活的方方面面,已经不是什么新闻,只不过小说里描述的场景或许更戏剧性而已。 我们回忆一下,我们在电商购物或者点外卖的时候,是不是app推荐的产品都很符合你的喜好,这或许就是算法掌握了你的代码,他很了解你,但你买不买那个产品其实决定权还是在你那里。就像小说里,最初男女主角走到一起是汉斯计算出的最优方案,但后面当男主走到了一个人生新的阶段,汉斯判定另一个人更适合男主,但是故事的结局,取决于几个主人公的选择。 其实我个人对这件事是持有中立态度的,我始终相信,操控我们的不会是算法,算法和现阶段的AI只是工具,它自身没有目的,真正操控我们的是算法工具背后的获益者。 其实我们很容易忽略真正的始作俑者,就像这本书里面的故事,同样的程序在男主父亲和反派手里进化出了两个不同的版本。同样的一把刀,可以用来杀人,但也能用来保护自己,或者回归它的最初的用途,用来切菜。

嘉宾云集,跨界视角碰撞思想火花

对谈嘉宾王卉子(深圳作家协会理事)凭借对地域文学与电影创作的深耕,与聆陈展开南北文化视角的深度对话。点评嘉宾王枣燕(深圳市文学创作学会副主席)与麦秀芳(江门市评论家协会会员)从文学价值与社会意义角度剖析作品,引发对AI时代的反思。嘉宾主持宋玥(江门作协秘书长)担任此次对谈环节主持,引领大家共同探讨“AI是否会取代文艺创作者?”与会嘉宾黄红青(深圳鸿雁文艺社理事)、白萧(编剧、作家)、许柏强(江门市作协监事)等亦从文旅、影视、评论等维度参与互动,形成多元观点交锋。

王卉子则以电影创作为例提出辩证观点:“AI或许能辅助剧本结构优化,但情感共鸣的‘灵光’永远来自人类独有的生存体验。正如我的小说集《错过了一片海》,那些对遗憾的咀嚼,算法永远无法真正理解。”

宋玥总结时强调:“AI是工具,而非创作者。当技术试图定义艺术,文学恰恰要用‘不确定性的诗意’守住人性的阵地。”

王枣燕从社会意义角度高度评价《汉斯记忆》:“这部作品以‘近未来’的镜子映照当下,虚拟城市‘镜城’的设定直指互联网社交的异化。当AI如‘月神’般试图接管人类情感,小说提醒我们:技术的终极命题不是‘替代’,而是‘如何让人更像人’。”他结合自身长篇小说《一肩挑尽古今愁》的创作经历感慨:“文学永远是人性困惑的记录者,在AI狂飙的时代,这份记录更显珍贵。”

麦秀芳则从叙事技巧切入:“小说将‘剧本杀’的悬疑节奏融入科幻长篇,让读者在解谜中自然代入伦理思考。‘镜城’虚实交织的隐喻,恰如当代年轻人困于算法推荐与真实社交之间的生存状态——这不是预言,而是现实的镜像。”

校友简介

陈鲜儿,广州商学院2018届校友。大学期间,陈鲜儿先后到广东省学联担任宣传调研部干部,参加“广东学联”微信公众号运营工作;其后在《信息时报》报社、《南方都市报》报社、广州番禺电视台实习,积累了大量采、编、播实践工作经验,丰富的实习经历令她大学毕业后不久就如愿以偿地被江门市广播电视台留用。

校友工作经历

2018年9月陈鲜儿校友与江门市广播电视台签约,现担任新媒体中心内容运营编辑,主要负责微信公众号运营、文字采编、短视频编导策划。

2019年通过“全国广播电视编辑记者资格考试”,并于次年1月获发“新闻记者证”。

2020年获得了江门市广播电视台“全媒体之星”。任职期间,新闻类作品先后获得省评三等奖1次,市评一等奖1次、二等奖3次、三等奖2次。

2023年被推荐到总台央视深圳站跟班学习,负责电视新闻采编剪辑工作,期间曾参与制作2023年7月2日CCTV1播出的《焦点访谈》。

2024年6月,通过评审获得广播电视新闻专业编辑职称(中级)。10月,被江门网络文学创作委员会推荐为副主任。12月,通过申请加入江门市作协。

2024年起,长篇科幻小说《赛博点灯人》在起点中文网签约连载。